|

In questa prima fase si sono predisposti gli strumenti (sia software che hardware) necessari all’acquisizione delle fonti cartografiche, e si è proceduto alla scansione ed in più casi alla vettorializzazione delle informazioni così ottenute. Qualora ciò sia stato possibile si è anche proceduto ad una georeferenziazione preliminare del dato.

Dall’analisi delle diverse fonti di dati si è generato un primo archivio georeferenziato che contiene circa 200 indicazioni relative ad antiche miniere. Questo numero va considerato naturalmente non esaustivo rispetto al potenziale presente nell’area; si tratta infatti degli esiti di una ricognizione bibliografica che è proseguita in parallelo con lo svilupparsi del progetto.

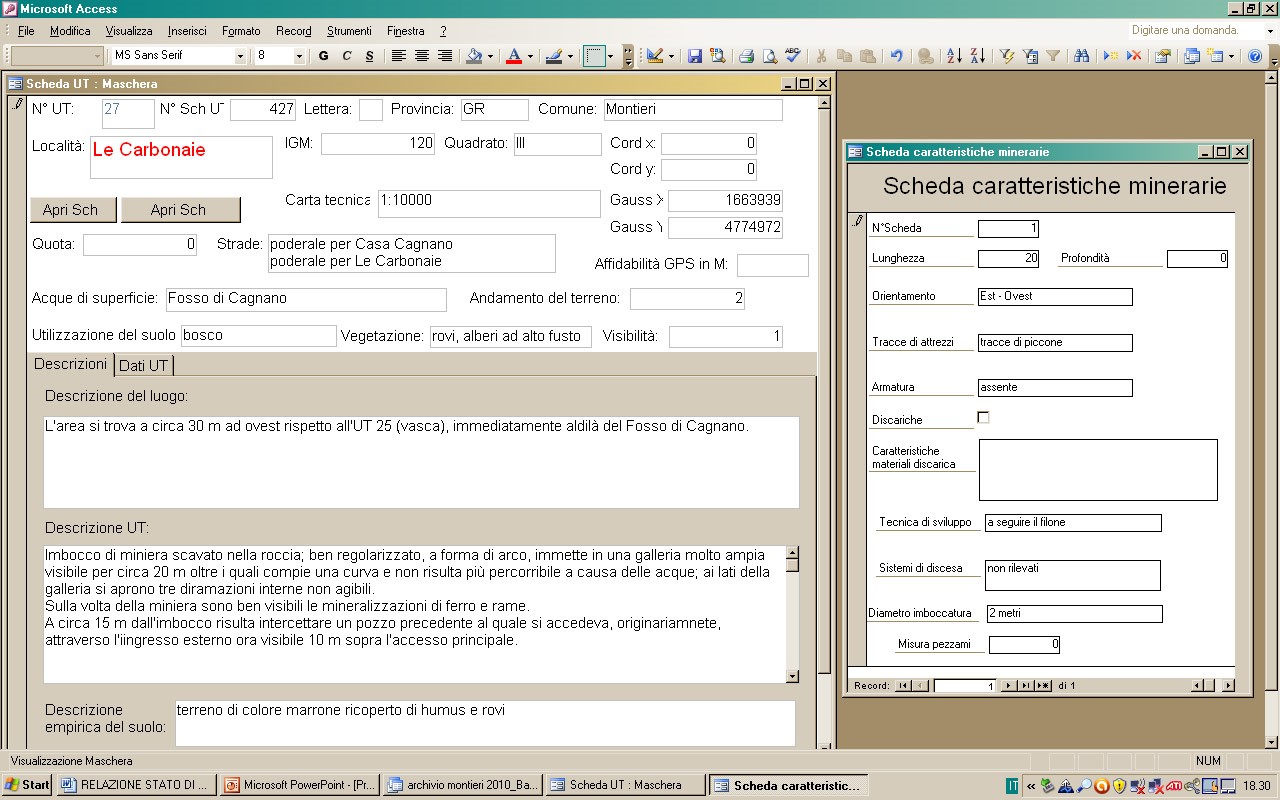

Per aderire meglio alle necessità di censire le emergenze archeominerarie si sono individuati alcuni parametri descrittivi specifici da adottare in fase di schedatura sul territorio, in presenza di miniere ancora aperte. In estrema sintesi, sulla base della valutazione della bibliografia esistente, i parametri salienti da prendere in considerazione per definire le caratteristiche delle coltivazioni minerarie esplorate in sottosuolo includono:

- Diametro di imboccatura dei pozzi

- Disposizione degli stessi, elemento dal quale si ricava spesso anche l’orientamento del giacimento in sotterraneo

- Qualità delle discariche, disposizione delle stesse, misura dei pezzami Presenza e qualità delle armature

- Misura della profondità dei pozzi,

- Orientamento delle coltivazioni in sotterraneo

- Tecniche di sviluppo delle stesse

- Presenza di tracce di attrezzi sulle pareti

- Presenza di sistemi di discesa e di sicurezza (buche pontaie, scale, clessidre)

- .

- Queste specifiche osservazioni vanno a corredo della scheda base di “Unità Topografica”, da tempo in uso presso il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena, dove vengono registrate le informazioni a carattere ambientale e vengono fornite le coordinate di georeferenziazione della singola emergenza (Figura 1).

segue

|