|

|

| Siti: Cugnano |

|

Il castello di Cugnano è stato il primo sito sul quale si è sperimentata una preliminare campagna di analisi, realizzate nell’anno 2009.

Il sito è stato scelto per una serie di elementi fortemente significativi e peculiari: in primo luogo si tratta di un insediamento da anni sottoposto a sistematiche indagini di scavo da parte dell’università degli studi di Siena (Bianchi et alii 2012).

Il sito è inoltre di grande interesse per gli evidenti legami che esso ha con le attività estrattive e metallurgiche legate alla presenza di significativi depositi di solfuri misti.

I resti dell’insediamento si trovano oggi all’interno di un bosco di lecci di recente impianto, localizzato a mezza strada tra le cittadine di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo. Il castello occupa la sommità di un modesto rilievo (m.446 s.l.m.) nell’area di Poggio Trifonti,.

I depositi mineralizzati a solfuri misti presenti in questa zona furono sfruttati sin dall’antichità; durante il Medioevo tale sfruttamento conobbe forme e modi del tutto peculiari, che dal punto di vista insediativo si concretizzarono anche nello sviluppo di insediamenti fortificati attraverso i quali si organizzava e controllava l’intero ciclo produttivo del metallo, dall’estrazione al prodotto finale: Cugnano rappresenta uno dei più chiari esempi di “castello minerario” (Belli, Francovich, Quiros Castillo, Grassi, 2005)

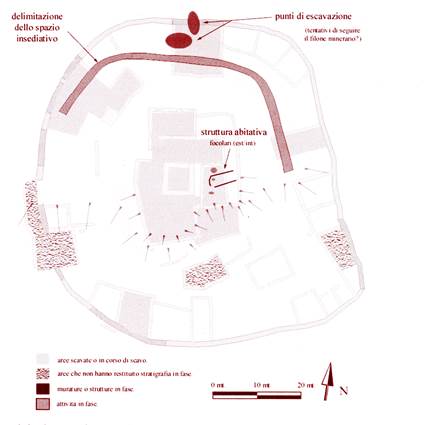

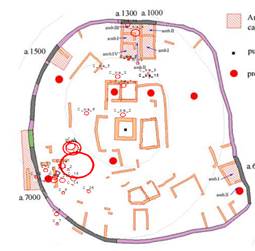

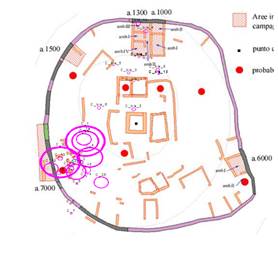

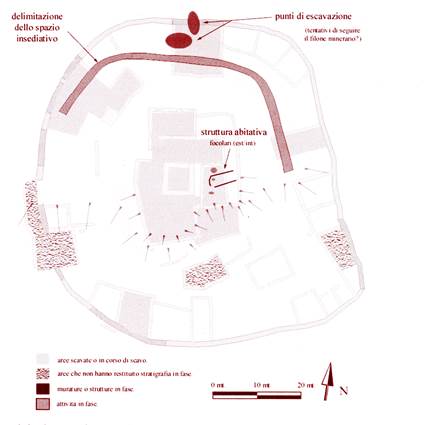

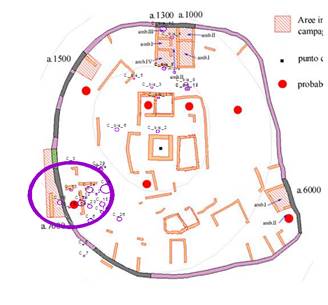

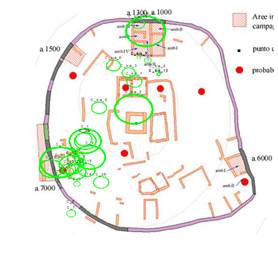

Il castello presenta una planimetria definita da un circuito murario: lo spazio interno al circuito è distinto in una fascia più bassa, deputata ad attività produttive e residenziali, ed in una zona sommitale, caratterizzata dalla presenza di edifici di pregio.

All’esterno del circuito murario le indagni topografiche hanno localizzato numerose tracce di coltivazione mineraria e punti di trasformazione del minerale

|

|

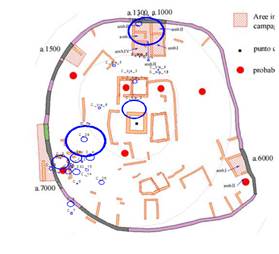

| Fig.16 Planimetria generale del Castello di Cugnano ( da Bruttini J., Fichera G., Grassi F. 2010, Un insediamento a vocazione mineraria nella Toscana medievale: il caso di Cugnano nelle Colline Metallifere, www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2010-179.pdf.) |

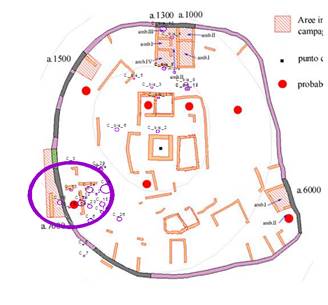

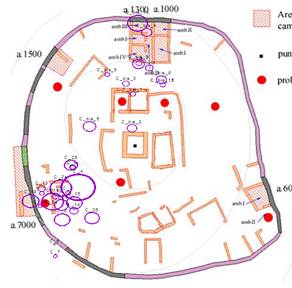

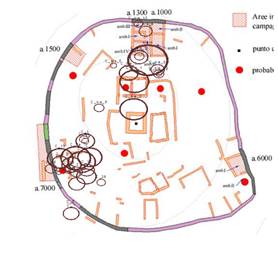

Distribuzione delle concentrazioni di Metalli nelle aree del Castello

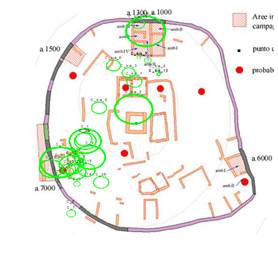

Nella Figura 17 (A, B) sono riportati i punti analizzati tramite la spettroscopia XRF, rappresentati come cerchi proporzionali alla concentrazione del ferro. Come si può facilmente apprezzare in Figura 17A, nella zona ovest, dove è presente una struttura per la fusione del minerale, è stato evidenziato un punto con concentrazione del metallo estremamente elevata. In Figura 17B è stata riportata la stessa distribuzione eliminando il picco di maggiore concentrazione, per rendere più evidenti gli altri dati. In ambedue i casi è evidente che i valori più alti sono raggruppati nelle aree di fusione del minerale. Nella parte nord, dove si è ipotizzata la presenza di due punti di estrazione del minerale, non si evidenziano invece concentrazioni di Fe molto elevate. |

|

|

| Distribuzione delle concentrazioni di Fe nell’area del Castello di Cugnano. A) set completo dei dati; B) Set di dati in cui è stato eliminato il valore massimo di Fe. |

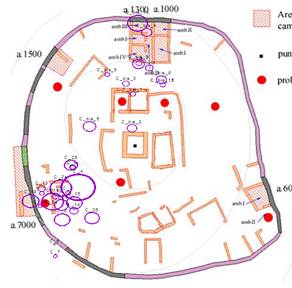

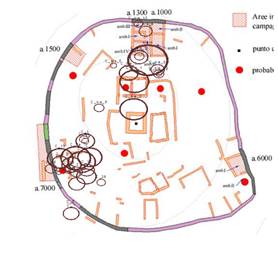

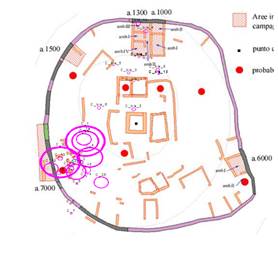

| Distribuzione delle concentrazioni di As nell’area del Castello di Cugnano. A) set completo dei dati; B) Set di dati in cui è stato eliminato il valore massimo di As. |

Il secondo elemento che viene preso in considerazione è l’Arsenico (Figura 18). Anche in questo caso è possibile osservare una notevole disomogenietà della distribuzione. Come nel caso del Fe, il punto 3 (Figura 18A) presenta un valore molto più alto degli altri, tanto da rendere necessaria la produzione di una mappa in cui tale punto non è riportato (Figura 18B).

La disomogeneità della distribuzione di arsenico è altrettanto interessante in quanto è evidentemente correlata alla lavorazione del minerale, ed in particolare alle attività di fusione.

Nella Figura 19, sono riportate le mappe di distribuzione di altri metalli significativi per l’attività metallurgica. In particolare in Figura 19A e 19B è possibile osservare come Rame e Piombo siano distribuiti in maniera disomogenea all’interno del sito. Ancora una volta risulta evidente che le aree di maggiore concentrazione sono localizzate in corrispondenza di quelli che lo scavo ha individuato come resti delle attività di fusione. Di interesse è il comportamento del rame, che presenta un profilo di distribuzione del tutto particolare. Infatti, i valori più elevati sono più concentrati esclusivamente nell’area dove erano ospitate le strutture di trasformazione, mentre nelle altre aree le concentrazioni sono molto basse.

A consuntivo dei primi dati preliminari possiamo evidenziare come l’applicazione della metodica analitica XRF possa essere utilizzata per dettagliare meglio i caratteri delle strutture produttive già in fase di scavo.

Al contrario, in Figura 19C e 19D possiamo notare che la distribuzione di manganese e zinco è omogenea per tutti i punti campionati. Possiamo dedurne di conseguenza che tali metalli rivestono una scarsa significatività dal punto di vista diagnostico all’interno di questi specifici cicli produttivi.

Riassumendo le osservazioni fatte, è possibile stabilire che attraverso questa metodica analitica innovativa, che permette di effettuare un elevato numero di campionamenti “in loco” con una accuratezza sufficientemente elevata per gli scopi prefissati, si possa tracciare la presenza di siti o aree di lavorazione metallurgica all’interno del singolo sito. Attraverso un affinamento progressivo dei dati è inoltre possibile definire le varie tipologie di attività, attraverso una analisi comparata della distribuzione dei metalli. A questa prima stagione di analisi, oggettivamente limitata a poche misure perché destinata a definire un protocollo da utilizzare sul campo, faranno seguito ulteirori campagne di analisi i cui dati potranno essere validati tramite l’utilizzazione di metodiche analitiche tecnologicamente avanzate quali la ICP-massa. Questa parte del lavoro di analisi è stata effettuata in collaborazione con l’azienda Ambente sc.

Analisi statistica dei dati

L’analisi statistica dei dati ottenuti con la tecnica XRF fornisce un quadro più completo delle caratteristiche del sito di Cugnano e delle potenzialità di questo tipo di approccio.

In Tabella 1, è riportata la correlazione tra i vari elementi. In verde sono evidenziate le correlazioni positive con valore di R2 maggiore di 0.5 in rosso sono evidenziate le correlazioni inverse con R2 minore di -0.5. Dai dati è possibile apprezzare una buona correlazione tra Fe, As, Sb, V e Cu. Questo risultato indica che tali elementi devono essere seguiti con particolare attenzione in questo sito e nei siti limitrofi. Inoltre, è possibile seguendo il principale tra questi metalli, avere indicazioni su tutti gli altri che sono fortemente correlati, andando così a ridurre significativamente il numero delle analisi da effettuare. |

mappa distribuzione Rame |

mappa distribuzione Piombo |

mappa distribuzione Zinco |

mappa distribuzione Manganese |

Le caratteristiche della distribuzione dei metalli nel sito del Castello di Cugnano può essere studiata anche attraverso un altro tipo di analisi statistica nota come “clustering”.

In Figura 20 sono riportati i cluster plot per gli elementi Fe, Sb, As e Cu. In questo tipo di grafico è possibile osservare sia la correlazione tra le varie coppie di elementi che si possono formare tra quelli scelti, sia il grado di analogia tra i punti campionati.

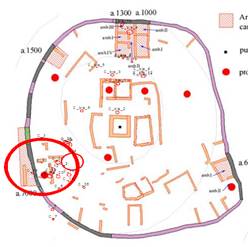

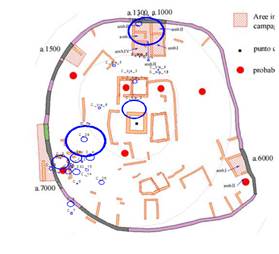

Il calcolo effettuato ha fornito 4 cluster i quali possono essere caratterizzati anche dalla loro distribuzione spaziale. Infatti, se sulla mappa del sito riportiamo la distribuzione dei punti raggruppati in cluster, rappresentata da aree colorate continue è possibile osservare che punti simili chimicamente sono anche vicini spazialmente delimitando delle porzioni caratteristiche del sito (Figura 21). Questo tipo di approccio permette quindi di studiare le continuità delle caratteristiche chimiche e areali dei diversi luoghi del sito e di ipotizzare correlazioni con le varie attività archeo minerarie svolte. |

| Cluster plot per gli elementi Ferro, Antimonio, Arsenico, e Rame |

|

|

|